『旅するバーテンダー・2』この本は私の旅を変化させるだろう

旅が、好きだ

旅行が好きだ。

見たことをないものを見て、食べたことがないものを味わう。

その土地の空気を吸ってワクワクする。

旅行の話を聞くのも好きだ。

まだ知らない土地の話を聞き、その土地への憧れが生まれる。

旅行記を読むのも好きだ。

旅行記を読んで、次はここに行きたいな、行ってこういうことしたいな、と夢が広がる。

しかし、この旅の記録は違った。

『旅するバーテンダー・2』を読んで私の頭の中に生まれたのは、猛烈な焦りを伴う嫉妬心だ。

「次はここに行きたいな」という生易しい憧れではなく、自分の旅の質を根底から変えてしまいたいという激しい思いが、私の中に渦巻いている。

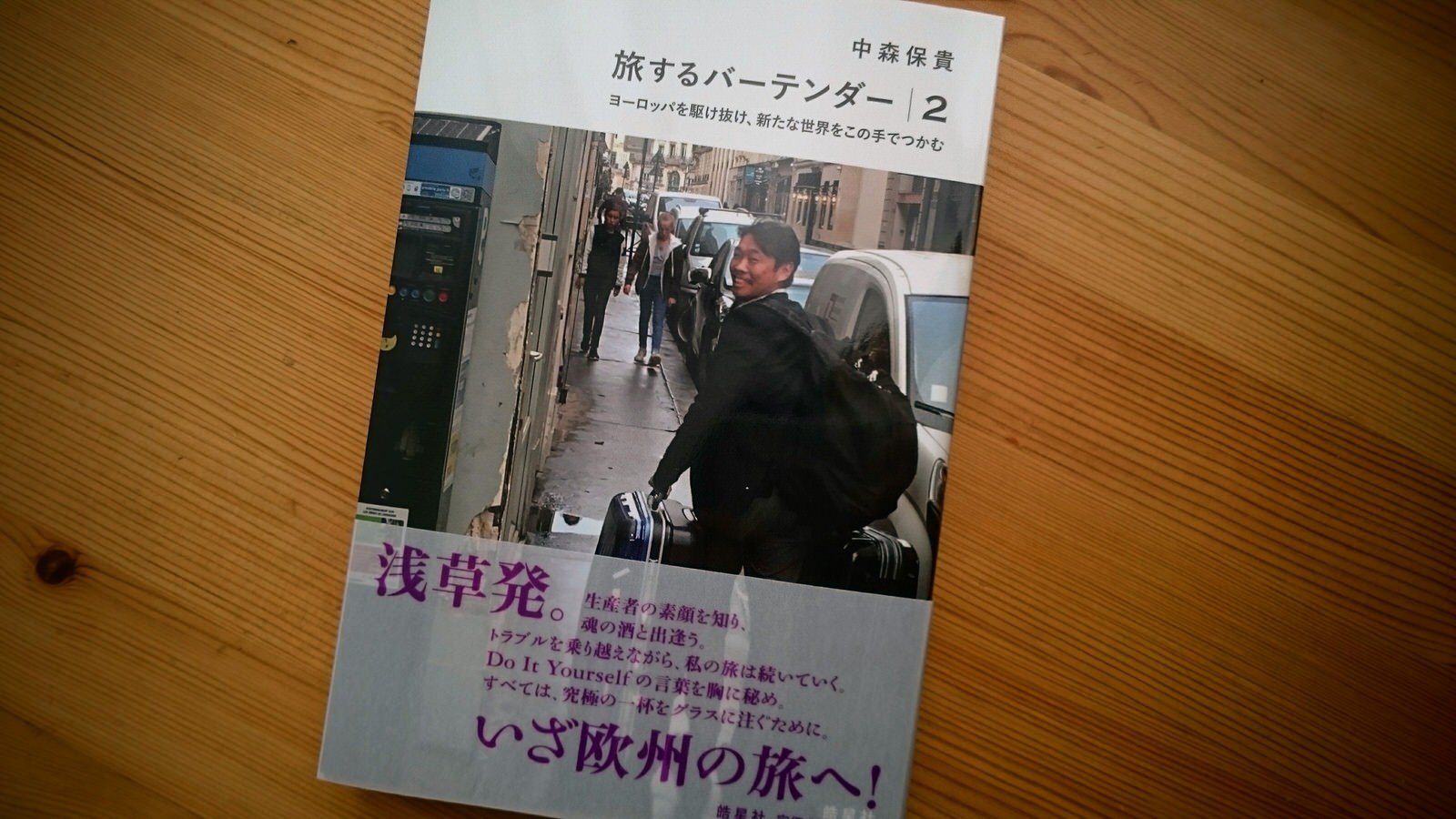

『旅するバーテンダー・2』

この本の著者、中森保貴さんは、浅草にあるバー「BAR DORAS」のバーマンだ。

中森さんが一人で営むカウンター7席、2人掛けの小さなテーブルが2つの店内は、中森さんが選び抜いたもので埋め尽くされている。

限界まで明かりを落とし、オペラが流れるその空間にいると、自分がどこにいるのか分からなくなる。時間の経過も分からなくなる。

ある日のBAR DORAS

中森さんは、年に一度、店を10日前後閉め、ヨーロッパに1年分のお酒を買い付けに出かける。

その買い付けの旅の記録をまとめたものが、この『旅するバーテンダー』シリーズだ。

「2」には2014〜2016の3年分の旅の記録が収められている。

前作『旅するバーテンダー』の感想

https://koto1.com/archives/1797

土地から人へ

シリーズ最初の『旅するバーテンダー』とあわせて読むと、2011年からの中森さんの旅の記録を追うこととなる。

『旅するバーテンダー』を読んだとき、訪れた土地の空気の香りや味わい、肌を撫でる風や波までも、自分の中に取り込んで一体化しようとしている中森さんの姿がとても印象に残った。

お酒を愛するがゆえ、そのお酒を育んだ土地のことを知り、それをBAR DORASの客に伝えようとする真摯な思いが伝わってきた。

そして、『旅するバーテンダー・2』では、さらにもう一歩踏み込んだ中森さんの姿を見ることとなった。

中森さんの視点が、土地から人に移り変わっているのが伝わってきたのだ。

もし、誰かに恋をした時、その人の出身地が、急に興味深い街に感じることがある。

夏は暑いのか、冬はどのくらい寒いのか、どのような場所を走り回っていたのか。

そして、その人と距離が縮まり、その土地に実際に訪れるようになると、次は人に興味が移る。

ご家族はどのような方なのか、子供の頃はどういう友達と遊んでいたのか。

中森さんとお酒の関係も、年を重ねるごとに深まっているようだ。

中森さんの視線は、土地だけではなく、自然と酒の間を繋ぐ人の方をより強く見ている。

お酒は、育まれた土地によって味わいが変わる。

しかし、そこには人の手がある。

自然の力を尊重しつつも、自然の力が活きるように手助けする人の姿がそこにあるのだ。

中森さんが毎年訪れるギィ・ピナール家のエピソードを中心に、たくさんの造り手たちがこの本には登場する。

それぞれの造り手たちの思いを汲み取ろうと、蒸留所を隅々まで見て回り、言葉を(中森さんはこのためにフランス語の語学学校に通っているらしい)交わし、酒を口に含む。

そこで見聞きしたもの全てを、酒とともにBAR DORASの客に持ち帰る。

珍しいものを探しているのではない

本の中に、印象的な一節があった。

[box class=”box2″]長期熟成のコニャックはもちろん美味しいが、その土地の人々が日常的に飲む1番若いコニャックには土地の香りが含まれている。こうした地酒こそが、土地の息吹を伝えられるものだという持論を私は持っている。[/box]

コニャックの造り手のもとに一人で飛び込んできた日本人に対し、多くの造り手はその蔵にある古いコニャックのテイスティングをさせるのだが、中森さんはそういう貴重な珍しいコニャックだけでなく、若いコニャックにも敬意を持っているのだ。

中森さんがヨーロッパに行くのは、あくまでも、その酒が生まれた土地の文化や風土を知るためであり、この軸がぶれていないから、「珍しい」「よくある」といった先入観でお酒を判断しない。

だからこそ、造り手たちも自分たちの全てを見せようという気持ちになる。

そして、その全てを中森さんは持ち帰る。

旅の質を変えたい

冒頭にも書いたように、私はこの本を読み、激しく嫉妬した。

この嫉妬は、自分の不甲斐なさを悔やむ気持ちが形を変えて現れたものである。

中森さんの旅は年々変化している。

旅で見聞きしたものが自分の血肉となった分だけ、余分な行程が削ぎ落とされ、その分どんどん深まっているようだ。

それに比べて、私の旅はどうだろう。

あれもこれもと広げるだけ広げて、畳むのすら忘れている感じだ。

旅で得たものがどれだけ自分のものになっているだろう。

私も、訪れた土地で出会ったもの全てが自分のものになるような旅をしたい。

「旅に出たい」と思わせる旅行記は数あれど、「旅の質を変えたい」と渇求させられる旅行記に出会ったのは、この本が初めてである。